Vers le col du Petit-Saint-Bernard : montée et descente

avec la collaboration de Jacques Debelmas

Après les durs moments passés dans le défilé du

Siaix et une nuit réparatrice dans les prairies de Centron-Villette,

l'infanterie reprend sa marche sans gros problème pour rejoindre les

bêtes de somme et la cavalerie.

Près du village gaulois de Bourg-Saint-Maurice (Bergintrum de la Table de Peutinger), 17 km plus loin, une nouvelle nuit de repos va précéder la dure montée vers le col : celle-ci mettra à mal l'armée qui devra attendre ses traînards et se reposera deux jours.

"Dans cette route, il ne se rencontra plus de Barbares qui l'attaquassent en corps. Quelques pelotons seulement voltigeaient çà et là, et, se présentant tantôt à la queue, tantôt à la tête, enlevaient quelques bagages. Les éléphants lui furent alors d'un grand secours. C'était assez qu'ils parussent pour effrayer les ennemis et les mettre en fuite." Polybe, III, 53.

Le chemin

antique, carrossable encore aujourd'hui sur 8 km, présente une pente qui ne

dépasse jamais 10%. Sur la rive droite du torrent du Reclus, l'ancienne route

(qui a été remplacée seulement en 1858 par la route actuelle) passe par Villard-Dessus

et Saint-Germain.

La montée se divise en deux portions différentes

: entre Séez et un coude au-dessus des Chavonnes à 1533 m d'altitude la déclivité

est forte ce qui oblige à de nombreuses " épingles à cheveux ". Puis à

partir de ce dernier coude la voie est rectiligne pour atteindre le col avec

un pente très régulière de 6,7 % (633 m pour 9,5 km).

Sur la table de Peutinger, la distance totale entre le bord de l'Isère et

le col est de 12 milles. La portion rectiligne est de 9,5 km sur nos cartes

(6,5 milles romains). La première portion mesure donc 5,5 milles soit 8 km

: avec un dénivelé de 603 m depuis Séez, la pente de cette partie de route,

grâce aux lacets, n'est que de 7,8 % ce qui traduit la qualité de la voie

dessinée par les Gaulois pour faciliter le trafic dans la rampe du col. Cette

déclivité correspond à celle de la route encore utilisée aujourd'hui et dont

la tracé date de l'Antiquité.

Au col, la harangue d'Hannibal à ses troupes

"Après neuf jours de marche, il arriva enfin au sommet des montagnes.

Il y demeura deux jours, tant pour faire reprendre haleine à ceux qui y étaient parvenus heureusement, que pour donner aux traînards le temps de rejoindre le gros de l'armée. Pendant ce séjour, on fut agréablement surpris de voir, contre toute espérance, paraître la plupart des chevaux et des bêtes de charge qui sur la route s'étaient débarrassés de leurs fardeaux, et qui, sur les traces de l'armée, étaient venus droit au camp." Polybe, III,53.

"C'était le temps du coucher des Pléiades, et déjà la neige avait couvert le sommet des montagnes. Les soldats, consternés par le souvenir des maux qu'ils avaient soufferts, et ne se figurant qu'avec effroi ceux qu'ils avaient encore à endurer, semblaient perdre courage, Hannibal les assemble, et comme du haut des Alpes, qui semblent être la citadelle de l'Italie, on voit à découvert toutes ces vastes plaines que le Pô arrose de ses eaux, il se servit de ce beau spectacle, unique ressource qui lui restait, pour remettre ses soldats de leur frayeur.En même temps il leur montra du doigt le point où Rome était située, et leur rappela quelle était pour eux la bonne volonté des peuples, qui habitaient le pays qu'ils avaient sous les yeux. Le lendemain il lève le camp, et commence la descente des montagnes." Polybe III,54.

La

descente du col vers Aoste

"A la vérité, il n'eut point ici d'ennemis à combattre, excepté ceux qui lui faisaient du mal à la dérobée, mais l'escarpement des lieux et la neige lui firent perdre presque autant de monde qu'il en avait perdu en montant. La descente était étroite, raide, et couverte de neige. Pour peu que l'on manquât le vrai chemin, on tombait dans des précipices affreux. Cependant le soldat endurci à ces sortes de périls, soutint encore courageusement celui-ci.

Toutefois, lorsque les troupes arrivèrent à un certain endroit où il parut impossible aux éléphants ni aux chevaux de charge d'avancer, parce que le terrain déjà très raide dans l'espace de près de trois demi-stades, s'était éboulé davantage depuis très peu de temps, toute l'armée, remplie d'effroi, se livra de nouveau au désespoir.

La première pensée qui vint à Hannibal fut de tourner cet endroit difficile, mais, la neige rendant tout autre passage impraticable, il fut obligé d'y renoncer. Ce qui arrivait était en effet une chose très rare et très singulière. Sur la neige de l'hiver précédent il en était tombé de nouvelle. Celle-ci, étant molle et peu épaisse, se laissait aisément pénétrer, mais quand elle eut été foulée, et que l'on atteignit celle de dessous qui était ferme, les pieds ne pouvant s'assurer, le soldat faisait autant de chutes que de pas, comme cela arrive à ceux qui marchent sur un terrain boueux à sa surface.

Cet accident en produisait un autre plus fâcheux encore. Quand les soldats étaient tombés et qu'ils voulaient s'aider de leurs genoux ou s'accrocher à quelque chose pour se relever, ils entraînaient avec eux tout ce qu'ils avaient pris pour se retenir. Pour les bêtes de charge, après avoir cassé la glace en se relevant, elles restaient comme glacées elles-mêmes dans les trous qu'elles avaient creusés, sans pouvoir, sous le pesant fardeau qu'elles portaient, vaincre la dureté de la vieille neige. Il fallut donc chercher un autre expédient."

Polybe III, 54.

"Hannibal prit le parti de camper à l'entrée du chemin dégradé. On enleva la neige, on se mit à l'ouvrage pour reconstruire le chemin le long du précipice. Ce travail fut poussé avec tant de vigueur, qu'au bout du jour où il avait été entrepris, les bêtes de charge et les chevaux descendirent sans beaucoup de peine.

On les envoya aussitôt dans des pâturages, et l'on établit le camp dans la plaine, où il n'était pas tombé de neige, Hannibal fit travailler les Numides par détachements à la construction du chemin, et, après bien des fatigues, on réussit au bout de trois jours, avec beaucoup de peine, à faire passer les éléphants.Ils étaient exténués par la faim, car, quoique sur le penchant des Alpes il se trouve des deux côtés des arbres et des forêts, et que la terre y puisse être cultivée, il n'en est pas de même de leur cime et des lieux voisins.

Couverts de neige pendant toutes les saisons, comment pourraient-ils rien produire ? L'armée descendit la dernière, et au troisième jour elle entra enfin dans la plaine, mais de bien inférieure en nombre à ce qu'elle était au sortir de l'Espagne." Polybe

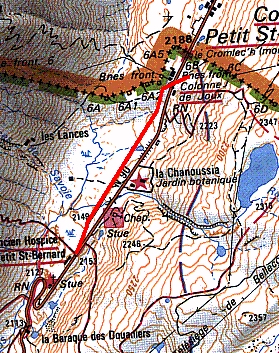

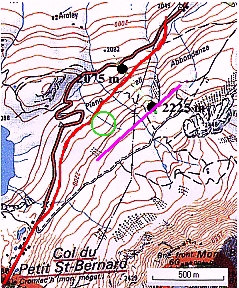

Maintenant voyons

la

route et ses difficultés.

Contrairement

à la route moderne qui plonge rapidement après le col, la voie

antique, encore bien visible, suit une pente douce sur un kilomètre

puis descend très rapidement pendant 500 m plaquée contre un

flanc en très forte déclivité.

C'est là où des travaux ont été nécessaires

pour réparer le chemin éboulé sur trois demi stades (env.

300 m ), au-dessus des congères.

Dans cette partie délicate et périlleuse, la voie antique devait

s'effondrer souvent puisque Polybe précise "la roche qui était

déjà escarpée auparavant, l'était encore plus

pour l'instant, à la suite d'un éboulement récent",

phénomène qui a dû se reproduire fréquemment au

cours des siècles. Aujourd'hui il n'y a plus de chemin sur cette portion

du tracé qui n'a pas été remis en état depuis

qu'une nouvelle route est en service depuis 1858, mais les amas de neige glacée

sont toujours là ainsi que les niches d'arrachement des éboulements.

Avec de la neige fraîche tombée sur de la neige ancienne, on

comprend mieux les difficultés d'Hannibal dans la descente et les pertes

subies en hommes et en animaux, ce que Polybe décrit admirablement.

Après

cette portion très difficile au début de la descente, le chemin

serpente sur des terrains herbeux avec une déclivité variable

mais qui n'a jamais dû dépasser 12 à 15% pour arriver

sans grands problèmes au village de la Thuile et à ses pâturages,

à 9 km du col. Cette ancienne route entre la Thuile et le col s'appelle

" la muleterria "… Donc

dans la plaine, c'est à dire à côté de la Thuile,

les pâturages ont accueilli d'abord les bêtes puis les hommes.

La

route antique entre le col et la Thuile fait VI milles sur la table de Peutinger

(8,88 km). Un sentier de Grande randonnée la suit en partie encore

aujourd'hui. Pente

moyenne : 8% avec des passages à 12/15% entre 1900 et 1700 m

Les

itinéraires et les étapes entre

le col et Aoste

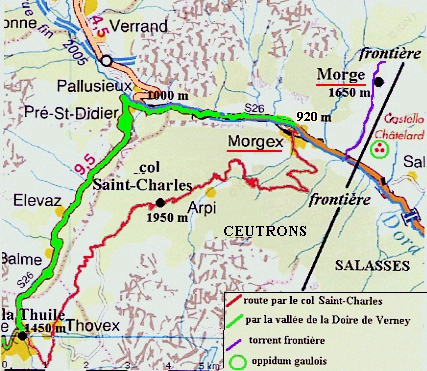

La Table de Peutinger nous indique maintenant des distance

qu'il faudra obligatoirement interpréter. Elle donne un total de 41 milles

(16 plus 25) entre le col et Aoste soit 60 km : il y a donc une erreur puisqu'il

y a 50 km par un itinéraire et près de 55 par un autre car deux tracés

s'offrent pour joindre le col à la vallée de la Doire Baltée.

Les distances indiquées sont donc fausses.

Tout le monde s'accorde pour que Ariolicum soit bien la Thuile à VI milles

du col, soit 9 km (carte 1). Strabon (IV, 6, 7) indique que les Salasses possèdent

des routes entretenues et des ponts ("… soit à réparer leurs routes,

soit à jeter des ponts sur les torrents des Alpes.") qui motivent

le paiement de péages élevés.

La situation d'Arebrigium

Morgex

a été le pivot de l'administration de tout le territoire depuis le fin du

Moyen-Âge, dépendant directement des comtes puis des ducs de Savoie, donc

un bourg important qui l'était probablement aussi dans l'antiquité.

La toponymie va nous aider :

Un hameau de Morge (du Morginno gaulois qui signifie le cours d'eau

frontière) se trouve sur le bord d'un torrent qui descend à l'est de Morgex,

en rive gauche de la Doire. Suivant une pratique souvent observée en pays

allobroge, les torrents portant le nom de Morge, ou voisins de localités nommées

Morge, constituent une frontière : ici c'est

celle, admise par la plupart des historiens (G. Barruol 1999), entre les Salasses

du Val d'Aoste et les Ceutrons de Tarentaise qui tenaient le col.

Morgex est placé sur un site de pont, là où la Doire est plaquée contre la

montagne par des cônes de déjection occupant un élargissement de la vallée

(à cause des schistes et des grès tendres) qui permet un large adret

cultivé. Son nom actuel a dû lui être donné tardivement, justement pour sa

position frontalière, à un moment où le terme gardait encore sa signification

de frontière mais avait perdu celle de cours d'eau, probablement après

l'époque romaine (Morgentia au Moyen-Âge).

Morgex est donc très vraisemblablement Arebrigium, (are, à côté

et briga, la citadelle, en gaulois), car l'éminence du Chatelar, qui

supporte encore un château médiéval à moins de deux kilomètres à l'est, doit

être l'oppidum annoncé par le toponyme.

Placé

en aval de Arebrigium, il était en territoire salasse car

le ruisseau frontière passe à l'ouest de la place forte.

La vallée de la Doire Baltée ne possède aucune éminence semblable qui aurait

pu servir de citadelle entre Pré-Saint-Didier et Arvier.

Première hypothèse

par la Doire de Verney pour Pré-Saint-Didier

Pré-Saint-Didier possède des vestiges romains de tombes, de murs, de pont

et des monnaies ainsi qu'un reste de voie antique. Ceci témoigne de l'importance

du bourg pour des voyageurs, mais ces témoins n'en font pas obligatoirement

un lieu d'étape.

La route actuelle entre Pré-Saint-Didier et la Thuile a été entièrement reviabilisée

en 1861-72 : a-t-elle remplacé un sentier ou une route le long de laquelle

il n'y a pas de halte possible sur 9 km, hormis un petit élargissement au

hameau de la Balme ?

Arebrigium est marqué à XVI milles à partir de Ariolicum que

certains, comme G. Barruol (1969), corrigent en VI : on tombe ainsi à Pré-Saint-Didier

en empruntant le fond étroit de la vallée de la Doire de Verney.

Cette option est partagée par bien des historiens italiens.

Les XXV milles (37 km) entre Arebrigium et Augusta pretoria,

indiqués aussi sur l'Itinéraire d'Antonin, couvrent en réalité une étape de

33 km environ, soit XXII milles.

Deuxième hypothèse par

la Doire de Verney pour Arvier

On conserve les XVI milles depuis la Thuile ce qui fait arriver vers Arvier

distant de 26 km aujourd'hui (peut-être 24 dans l'antiquité). Pour atteindre

Aoste, il faut 15 km qui font X milles. L'étape Arebrigium -Aoste semble

ainsi trop mal partagée pour être vraisemblable.

En Val d'Aoste, Pré-Saint-Didier et Arvier se disputent l'honneur d'avoir été Arebrigium…

Entre la Thuile et Pré-Saint-Didier on descend de 450 m en suivant le cours de la Doire de Verney, ce qui fait une déclivité moyenne de 5%. Mais la pente est plus forte au-dessus de Pré-Saint-Didier où elle a pu atteindre 15 % sur plus d'un kilomètre. A partir de là, la pente vers Aoste est de 1 à 2%.

Troisième hypothèse

par la Doire de Verney pour Morgex

Je pense avoir démontré l'importance de Morgex que l'on a souvent oublié et

qui doit l'Arebrigium antique.

En passant par Pré-Saint-Didier, Morgex est à 14,5 km de la Thuile, cela fait

10 milles romains : il faut donc corriger le XVI de le table de Peutinger

en X.

De Morgex à Aoste il y a 28 km en bord de la Doire Baltée soit 19 milles :

la correction du copiste est ici de passer de XXV en XIX.

Morgex est pour moi, le meilleur endroit pour un campement car il partage

raisonnablement la distance entre le pied du col et Aoste : 14,5 km sur un

chemin difficile mais 28 sur un plus aisé au bord de la Doire Baltée. A Morgex,

l'armée pouvait profiter, autour du village, de ressources, de place et de

pâturages, toutes choses si rarement rassemblées dans ces vallées peu hospitalières.

Quatrième hypothèse

par le col Saint-Charles vers Morgex

Par le col Saint-Charles, on évite la vallée de la Doire de Verney pour laquelle

on ignore s'il existait un chemin praticable par une armée, compte tenu des

difficultés à aménager un bon passage en bordure du torrent.

On arrive directement à Morgex dont on vient de voir les caractéristiques

très particulières.

En partant

de la Thuile on atteint le col 7,5 km plus loin pour redescendre sur Morgex

après 9,5 km. Si cette voie a un profil plus accidenté, elle a l'avantage

de se développer sur des pentes pas trop fortes et surtout plus faciles à

installer que les bords très encaissés de la Doire de Verney. Les déclivités

de la route actuelle sont de 7,5% pour monter au col et de 11% pour en descendre.

Comme Morgex est aujourd'hui à 17 km de la Thuile par le col Saint-Charles,

par un tracé compatible avec celui d'une route antique, cela fait environ

11 milles romains : il faut donc corriger le XVI de Peutinger en XI.

Cet itinéraire aurait l'avantage d'éviter un fond de vallée étroit difficile

à aménager et permet un parcours sur des pentes herbeuses ou boisées. Il arrive

directement au site de pont de Morgex, l'antique Arebrigium.

C'est F. de Conninck (1999) qui a proposé ce tracé intéressant mais cela change

peu sur le fond du problème car on est assuré aujourd'hui ni de la présence

d'une voie antique au bord de la Doire de Verney ni d'une autre par le col

Saint-Charles. C'est obligatoirement l'une des deux…

Situation

de Arebrigium

Je pense avoir amené suffisamment de preuves pour placer Arebrigium

à Morgex, dont j'ai démontré l'origine du toponyme et qui est seule, de cette

portion de vallée, à posséder une éminence toute proche qui justifie

son étymologie : " à côté de la citadelle ".

Hannibal a franchi les Alpes

" Hannibal, ayant concentré toutes ses forces, continuait à descendre et, le troisième jour après son départ des précipices dont nous parlions, ce fut achevé et il aborda la plaine. ".

Nous avons vu les itinéraires et les étapes possibles pour descendre du col, ce qui prit trois jours. Arrivé à Aoste, l'armée trouve une large vallée alluviale plane, sans relief ni accident de terrain où, si les montagnes sont encore présentes de chaque côté, elles s'éloignent de plus en plus de la Doire Baltée qui serpente. Avant Aoste on est en montagne, après Aoste on est en plaine.

La traversée

des Alpes se termine là. .

Polybe dit :

Après la traversée, il établit son camp au pied même des Alpes et il commença par faire reposer ses troupes. Car non seulement l'ensemble de son armée avait terriblement souffert par suite des ascensions et des descentes, puis par les difficultés de la traversée ; mais encore, par suite de la rareté des provisions et le manque de soins corporels, elle était en mauvais état.

Beaucoup même en étaient venus à un complet découragement à cause des privations et des fatigues continuelles. En effet, il n'avait pas été possible de transporter dans de tels endroits des approvisionnements suffisants pour tant de milliers d'hommes, et ce qu'ils transportaient avait disparu en grande partie avec la destruction des bêtes de somme.Aussi Hannibal, qui était parti des bords du Rhône avec environ 38.000 fantassins et plus de 8.000 cavaliers avait perdu, comme nous l'avons déjà dit, presque la moitié de ses forces dans la traversée des Alpes.

Encore ceux qui étaient sauvés avaient-ils dans leurs traits et dans tout leur comportement quelque chose de sauvage, par suite de la continuité des fatigues dont nous parlions.

Hannibal donc, apportant une grande attention à les soigner, releva les courages en même temps que les corps des hommes et fit également soigner les chevaux.

Bilan de la

traversée :

près de la moitié de l'armée d'Hannibal a été

détruite...

Polybe dresse un tableau très sombre de cette traversée des Alpes, il insiste

sur les difficultés, la faim et la fatigue des hommes et des animaux, sur

les pertes dues aux combats ou aux dangers des chemins :

- au passage du Rhône il y avait 38.000 hommes et 8.000 chevaux,

- à l'arrivée en Italie il restait 20.000 hommes et 6.000 chevaux…

mais les 37 éléphants sont toujours là, c'est dire les

soins qui leur ont été prodigués !

En vert chemin gaulois et en rouge amélioration des Romains pour le rendre carrossable dans sa partie la plus en pente

Sur le cours de toutes les " Morges " en Allobrogie, une localité porte le nom de Morge : Moirans (Morginum), Morge ou Morges, au bord de la Chartreuse, au nord du Fier ou à l'est du Salève.

Encore deux témoignages convaincants

De toute bonne foi sont ceux qui ont adhéré à la théorie de Lavis-Trafford pour le choix du col, mais les vrais montagnards ne se sont pas laissés prendre car ils voyaient mal des éléphants descendre le col, et voici ce qu'écrit, en 2002, un historien local dans la présentation de Bramans : " Il [Lavis-Trafford] devint célèbre par son obstination à prouver qu'Hannibal, en 218 av. J.C., avait fait passer ses éléphants par le col Clapier ".Mieux encore, le Guide Joanne, Itinéraire de la Savoie, en 1860 dit " Pour traverser le Col du Clapier un guide est nécessaire. La descente ne peut pas s'effectuer à dos de mulet. ". C'est dire l'état du tracé en 1860, même pas praticable par des mulets !

Extrait de "Itinéraire de la Savoie" . Auteur : Adolphe JOANNE. Edité en 1860

" Excursion Route 55. De Bramans à Suse par le Col du Clapier ""Laissant à droite le torrent de la Clairée qui plonge dans la vallée par une succession de cascades, on tourne à g. et l'on arrive à l'escalier du Clapier, seul passage par lequel on puisse tenter la descente. C'est bien, en effet, un espèce d'escalier tournant rudement, taillé dans une crevasse de schiste. Au dessous, commence un sentier, raide, pierreux, bordé à dr. de profondes ravines.... Il passe à coté du chalet du Bonhomme, construit sur une petite terrasse, puis, contournant des rochers, dans les crevasses desquels les noisetiers et les genévriers implantent leurs racines, il débouche enfin dans le fond supérieur de la vallée, formé par des avalanches de débris et recouvert d'un léger gazon. La déclivité du sol y est encore assez forte, mais, après la descente du Clapier qui dure environ 1h30mn, on se croirait presqu'en plaine. En regardant en arrière, on s'étonne d'avoir pu descendre les parois d'un pareil précipice. "

Et il en a qui pense que des éléphants sont passés par là…