Le

passage d'Hannibal dans les Alpes

par Aimé Bocquet

Polybe décrit la deuxième attaque :

" Mais après deux jours de marche, les Barbares se rassemblèrent et, s'élançant à la suite des troupes carthaginoises, les assaillirent au moment où elles franchis-saient un défilé malaisé et encaissé.

L 'armée carthaginoise eût péri tout entière en cette occasion si Hannibal, encore un peu inquiet et pressentant vaguement ce qui allait se passer, n'avait placé les équi-pages et la cavalerie en tête et l'infanterie lourde en arrière-garde.

Cette dernière, en couvrant la marche des troupes, lui permit d'éviter le pire, car ce fut elle qui eut à soutenir le choc des assaillants. Malgré cela les pertes en hommes, en bêtes de somme et en chevaux furent lourdes."

"Les Barbares se déplaçaient sur les flancs de la montagne et faisaient rouler des rochers le long des pentes ou, en s'approchant, jetaient des pierres sur les Carthaginois qui, avec la confusion qui s'en suivit parmi eux, se trouvèrent dans une situation tellement critique qu'Hannibal dut s'arrêter auprès d'un "rocher blanc" (leukopetron) qui le protégeait et passer la nuit là avec la moitié de son armée, séparé de ses cavaliers et de ses équipages dont il couvrit ainsi la marche, jusqu'au moment où, après avoir peiné jusqu'à 1'aube, ceux-ci parvinrent à sortir du défilé.

Le lendemain, l'ennemi s'étant retiré, il rejoignit la cavalerie et les équipages et poursuivit sa route vers le col le plus élevé des Alpes."

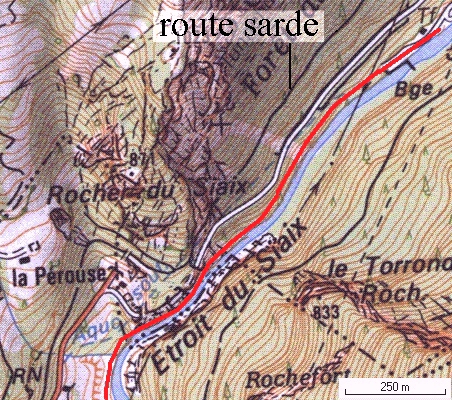

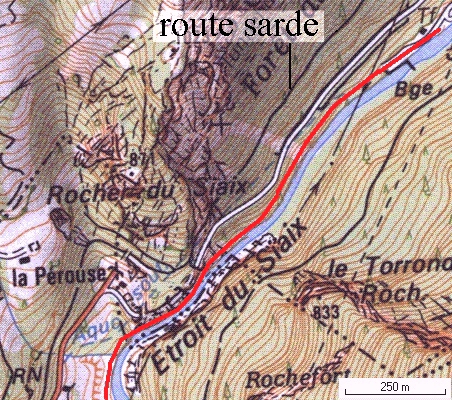

Dans le défilé du Siaix

D'où venaient les assaillants ? Certains combattants de la basse Tarentaise avaient-ils suivi des sentiers de montagne pour atteindre les hauteurs au-dessus du Siaix, les occupants des hameaux élevés alentours avaient-ils été avertis de ce qu'ils avaient à faire quand Hannibal serait dans l'Etroit ? C'est possible mais la rudesse des pentes et des sentiers, les énormes dénivelés à franchir rendent ces hypothèses peu vraisemblables. Plus probablement, c'est aux habitants de la vallée en amont, dans les villages de Centron, Villette, Aime et autres, qu'il fut demandé de venir prendre position au-dessus de la route en marchant facilement depuis Cen-tron sur la ligne des 700/750 m d'altitude. Partis le matin de chez eux, ils ont mis plusieurs heures pour atteindre leurs postes, ce qui laissa le temps aux premiers éléments de la troupe de passer sans encombre. Sachant prochaine l'arrivée de l'armée punique, ils avaient dû préparer depuis quelques jours leurs réserves de projectiles, judicieusement réparties au-dessus du chemin car ils connaissaient tous les endroits où leurs embuscades seraient les plus efficaces…

Ici, la configuration

des lieux est bien différente de celle des gorges de Vimines en Chartreuse

; un combat y est forcément beaucoup plus meurtrier. Pour écraser

hommes et bêtes, il suffit de faire rouler pierres ou rochers depuis

des positions très dominantes au-dessus du chemin (comme

je l'ai écrit dans mes articles sur l'âge du Fer dans les Alpes,

on n'a jamais retrouvé d'armes, ni dans les tombes, ni dans les habitats.

Polybe le confirme, des rochers et des pierres suffisent pour se défendre

!). En outre,

la grande pente ne permettait pas à Hannibal de faire monter des soldats

pour déloger les Ceutrons : ceux-ci étaient donc en bien meilleure

position pour se défendre. Et il n'y avait pas, comme à Vimines,

la possibilité de court-circuiter les assaillants par un sentier latéral.

C'était la nasse, le piège d'où on ne peut sortir que

par l'avant.

Rien ne pouvant arrêter les projectiles, on imagine les dégâts

qu'ils ont dû causer à la colonne qui n'avait ni possibilité

de protection ni de repli sur un chemin encombré peu à peu par

les rochers, les arbres, les blessés et ceux qui s'immobilisaient pour

se plaquer contre la pente afin d'éviter d'être atteints (Fig.

112).

On imagine aussi sans mal les heures qu'ont passées la plupart des

fantassins sur ces quelques centaines de mètres d'enfer avant de parvenir

à l'ombilic de Centron-Villette. Enfin à l'abri des chutes de

pierres, ils eurent toute la place pour s'éparpiller sur de faibles

pentes herbeuses (Fig. 116). On comprend mieux qu'après cet accrochage

sanglant Hannibal ait dé-cidé un repos réparateur dans

une zone facile à protéger d'attaques éventuelles.

On remarquera que Polybe ne signale aucun corps à corps entre les belligérants,

seu-lement le " bombardement " des troupes carthaginoises par les

Ceutrons depuis les hauteurs où les roches affleurent au-dessus du

chemin, soit sur moins d'un kilomètre. C'était tout différent

au défilé de Vimines, sans chute de pierres mais avec engagement

direct ce qui amène à distinguer pillage avec volonté

de récupérer des biens ou du matériel et combat pour

tuer et détruire.

Un oppidum gaulois

dans l'ombilic de Centron-Villette le verrou de marbre blanc.

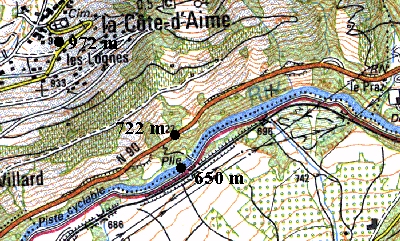

Entre Centron et Villette, deux éminences abruptes forment un verrou

qui barre un ombilic de la vallée. Elles sont constituées d'une

"pierre marbrière" blanche (les Crêtes) et à

Sainte Anne c'est même du marbre blanc exploité depuis les Romains

et qui l'est encore.

Ce sont les seules grosses éminences "blanches" visibles

dans la haute vallée de l'Isère (et il n'y en a pas en Maurienne,

ni ailleurs...).

Villette

d'Aime produit le seul marbre des Alpes françaises.

A ceux qui cherchent désespérément le "leukopetron"

de Polybe qu'ils nomment le "rocher blanc" ou le "rocher nu",

à Villette la querelle sémantique est stérile car ici

le rocher est blanc puisqu'en marbre et aussi nu puisqu'il n'est recouvert

que d'herbe ou d'arbustes, là où ils ont assez de terre pour

pousser...

Je m'étonnerai toujours d'avoir si rarement trouvé mention de

cette banale évidence bien visible de la route; et pourtant elle est

importante pour jalonner l'itinéraire d'Hannibal.

Pour interpréter le "rocher blanc fortement situé" les auteurs s'évertuent

à trouver des accommodements de traduction tirés par les cheveux... alors

qu'à Villette, on a tout ce qu'il faut, la couleur, la situation forte et

de l'espace pour les campements.

Les bagages et les cavaliers, partis les premiers suivant une bonne idée prévoyante d'Hannibal, ont continué leur progression, couverts par l'infanterie qui a subi, à l'arrière de la colonne, le plus fort des assauts.

La moitié de l'armée,

constituée des fantassins fatigués d'une rude journée de combat, va s'arrêter

et se reposer auprès de l'oppidum comme le dit Polybe " contraint de passer

la nuit avec la moitié de ses troupes sur un rocher blanc fortement situé,

sans ses chevaux et ses bêtes, veillant sur eux jusqu'à ce que, au cours de

toute la nuit, il les eût fait à grand-peine avancer par le défilé. ".

Pour que les éminences les protègent des Ceutrons engagés sur la route, ils

doivent occuper la zone de Villette et non celle de Centron car Hannibal peut

aisément arrêter leurs attaques s'il est besoin : il n'est que de défendre

facilement le col, entre l'éminence et la forte pente de la montagne, passage

qui a seulement 100m de large.

Après les durs moments passés dans le défilé du Siaix et une nuit réparatrice

dans les prairies de Villette, la marche des fantassins reprend sans gros

problème, en récupérant en route les bêtes de charge et la cavalerie qui avait

passé la nuit à sortir à " grand peine " du défilé.

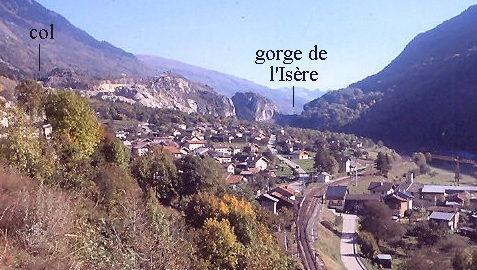

Voilà un détail qui

se comprend bien : car en amont de Villette, la route est accrochée sur les

pentes nord qui dominent l'Isère coulant dans une gorge, ceci sur 15 km jusqu'à

Bourg-Saint-Maurice (mis à part 2 km dans le bassin d'Aime et 1 km dans celui

de Bellentre). On conçoit que des bêtes chargées aient eu de grosses difficultés

sur ce chemin qui ne devait pas être large et, en plus, en pleine nuit. Encore

une précision de Polybe qui se comprend bien sur le terrain.

Cavaliers, bêtes de somme et éléphants ont marché un jour et une nuit pour

sortir du défilé et une journée pour atteindre Bourg-Saint-Maurice

: en deux jours ils avaient couverts 27 km. On peut penser qu'ils ont fait

des haltes dans les deux bassins élargis de la vallée.

Cette étape de Moûtiers au pied du col a certainement été

la plus rude pour l'armée, autant pour ceux qui ont combattu que pour

les autres car la voie devait présenter de grosses difficultés.

Les bagages et les cavaliers,

partis les premiers suivant une bonne idée prévoyante d'Hannibal, ont continué

leur progression, couverts par l'infanterie qui a subi, à l'arrière de la

colonne, le plus fort des assauts.

La moitié de l'armée,

constituée des fantassins fatigués d'une rude journée de combat, va s'arrêter

et se reposer auprès de l'oppidum comme le dit Polybe " contraint de passer

la nuit avec la moitié de ses troupes sur un rocher blanc fortement situé,

sans ses chevaux et ses bêtes, veillant sur eux jusqu'à ce que, au cours de

toute la nuit, il les eût fait à grand-peine avancer par le défilé. ".

Pour que les éminences les protègent des Ceutrons engagés sur la route, ils

doivent occuper la zone de Villette et non celle de Centron car Hannibal peut

aisément arrêter leurs attaques s'il est besoin : il n'est que de défendre

facilement le col, entre l'éminence et la forte pente de la montagne, passage

qui a seulement 100m de large.

Après les durs moments passés dans le défilé du Siaix et une nuit réparatrice

dans les prairies de Villette, la marche des fantassins reprend sans gros

problème, en récupérant en route les bêtes de charge et la cavalerie qui avait

passé la nuit à sortir à " grand peine " du défilé.

Voilà un détail qui

se comprend bien : car en amont de Villette, la route est accrochée sur les

pentes nord qui dominent l'Isère coulant dans une gorge, ceci sur 15 km jusqu'à

Bourg-Saint-Maurice (mis à part 2 km dans le bassin d'Aime et 1 km dans celui

de Bellentre). On conçoit que des bêtes chargées aient eu de grosses difficultés

sur ce chemin qui ne devait pas être large et, en plus, en pleine nuit. Encore

une précision de Polybe qui se comprend bien sur le terrain.

Après

les combats

Cavaliers, bêtes de somme et éléphants ont marché un jour et une nuit pour

sortir du défilé et une journée pour atteindre Bourg-Saint-Maurice

: en deux jours ils avaient couverts 27 km. On peut penser qu'ils ont fait

des haltes dans les deux bassins élargis de la vallée.

Cette étape de Moûtiers au pied du col a certainement été

la plus rude pour l'armée, autant pour ceux qui ont combattu que pour

les autres car la voie devait présenter de grosses difficultés.

- La profonde gorge où coule l'Isère. Photo M. Pellicier

- Le Rocher du Siaix barre la vallée de sa masse imposante. Photo J. Debelmas