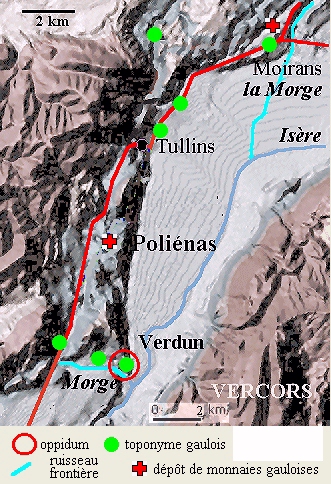

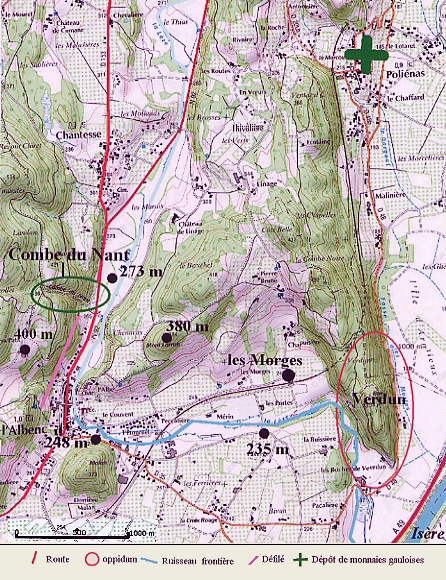

La voie gauloise passe entre le chaînon

de Poliénas-Verdun et les pentes molassiques du massif des Chambarans.

En bleu, variante improbable du tracé.

Elle partira vers le nord et, par la vallée de la Morge, se dirigera

vers Voiron.

Hannibal arrive à la frontière

du territoire des Allobroges

Polybe dit :

"Celui-ci, après quatre jours de marche, vint près d'un endroit appelé l'Isle, lieu fertile en blés et très peuplé, et à qui l'on a donné ce nom, parce que le Rhône et l'Isère, coulant des deux côtés, l'entourent et la rétrécissent en pointe à leur confluent. Cette île ressemble assez, et pour la grandeur et pour la forme, au Delta d'Egypte, avec cette différence néanmoins, que la mer et les bouches des fleuves forment un des côtés de ce dernier, et qu'un des côtés du premier est fermé par des montagnes d'une approche et d'une entrée difficiles. Nous pourrions dire même qu'elles sont presque inaccessibles.

Hannibal trouva dans cette île deux frères qui, armés l'un contre l'autre, se disputaient le royaume. L'aîné mit Hannibal dans ses intérêts, et le pria de lui aider à se maintenir dans la possession où il était. Le Carthaginois n'hésita point ; il voyait trop combien cela lui serait avantageux. Il forma donc une alliance avec lui, et l'aida à chasser son frère. Il fut bien récompensé du secours qu'il avait donné au vainqueur. On fournit à son armée des vivres et des munitions en abondance. On renouvela ses armes, qui étaient vieilles et usées. La plupart de ses soldats furent vêtus, chaussés, et mis en état de franchir plus aisément les Alpes.

Mais le plus grand service qu'il en tira, fut que ce roi forma avec ses troupes l'arrière-garde des Carthaginois, qui n'entraient qu'en tremblant sur les terres des Gaulois nommés Allobroges, et les protégea jusqu'à l'endroit d'où ils devaient pénétrer dans les Alpes."

Une énigme historique

"

Hannibal, après avoir en dix jours parcouru le long du fleuve huit cents stades,

commença la traversée des Alpes".

Un paradoxe apparaît, c'est le temps bien long, 10 jours, mis pour faire 145

km entre le Rhône et l'entrée dans les Alpes quand on le compare aux 135 km

parcourus en 9 jours en montagne, dont deux jours de combat. Je souligne bien

10 jours et non 10 étapes comme il y a 9 jours jusqu'au col pour 8 étapes.

Ce problème est le même pour n'importe quel itinéraire quel que soit le point

de départ et quel que soit le col emprunté.

Bien que mon sujet veuille traiter de la traversée des Alpes, je ne peux passer

sous silence ce qui s'est passé entre le Rhône et la montagne. Quelque chose

a eu lieu que nous occulte le narrateur.

Hannibal a mis quatre jours le long du Rhône (soit 125 km s'il a traversé

le fleuve à Roquemaure), ce qui fait des étapes d'une trentaine de kilomètres,

concevables sur une bonne route plate (10 heures de marche pour les éléphants),

surtout qu'Hannibal voulait rapidement s'éloigner des troupes romaines qui

n'étaient pas loin "[Scipion] arriva sur les bords du fleuve trois jours

après le départ des Carthaginois. ".

On sait en outre qu'Hannibal craignait les Allobroges " [il n'entrait]

qu'en tremblant sur les terres des Gaulois nommés Allobroges " puisqu'il

s'est fait accompagner par des soldats de " l'Isle " (les Ségovellaunes qui

forment le peuple le plus septentrional de la confédération

des Cavares, occupant la région de Valence jusqu'à l'Isère

qui sert de frontière avec les Allobroges (Strabon, 4, 1, 11) pour

former une arrière garde (avait-il peur d'être pris à revers

?).

Or deux oppida allobroges barraient la route en rive droite de l'Isère : à

Saint-Lattier et à l'Albenc et un en rive gauche à Saint-Just-de-Claix.

Celui installé dans les Etroits de Saint-Lattier est particulièrement

propice a faire obstacle à une armée, comme on le verra plus

bas.

Y-a-t-il eu résistance, c'est possible avec des guerriers réputés

pour être valeureux et dont on connaît les redoutables armes en fer

retrouvées dans la région. Y a-t-il eu compromis négocié par de longues palabres

? La présence des Ségovellaunes, qui ne s'entendaient pas avec les Allobroges,

a-t-elle influée aussi sur des accords pour parcourir le pays et probablement

y prélever de quoi vivre pendant la durée du parcours ?

C'est une manière d'expliquer ces jours perdus dans la basse vallée de l'Isère

car on peut évaluer le temps passé à combattre ou à parlementer à trois ou

quatre jours puisque 145 km peuvent s'effectuer en 6 jours dans de bonnes

conditions, alors que Polybe annonce 10 jours.

Mais

l'hypothèse de combats semble pourtant peu probable car Polybe dit : " Tant

que les Carthaginois étaient dans les plaines, tous les chefs des différents

secteurs des Allobroges se tenaient tranquilles par crainte des cavaliers

et des Barbares qui les escortaient " : à mon sens la " crainte des

cavaliers et des Barbares " n'est qu'un faux prétexte pour cacher des

transactions. N'oublions pas que le cœur de Polybe penche pour le Carthaginois

dont il n'a de cesse de vanter le courage et les

mérites de tacticien.

S'il y avait eu des actions guerrières, le Carthaginois qui en serait

sorti vainqueur, en aurait été loué. Mais il valait mieux

passer sous silence des accords efficaces mais peu glorieux et faire croire

que l'armée inspire toujours la peur aux Gaulois, que par ailleurs

on redoute tant. Passer sous silence des accords aurait alors toute sa justification.

Polybe n'omet pourtant pas de dire qu'il a fallu 10 jours pour parcourir 800

stades, il tait seulement une ou plusieurs raisons qui auraient causé

cette lenteur. Il a des motifs pour le faire car il montre, par ailleurs,

qu'il n'ignore rien des détails de cette expédition ; Tite-Live ne

semble pas avoir d'autres sources que l'historien grec puisqu'il n'en parle

pas non plus.

L'énigme du temps un peu trop long mis pour aller du Rhône aux Alpes,

dont tant de chercheurs se sont étonnés, se résoud si

on tient compte que les places fortes allobroges étaient en mesure

de s'opposer au passage de l'armée punique et qu'Hannibal a dû

trouver des solutions négociées pour continuer sa route sans

encombre.

Au IIIe siècle av. J.-C. les bassins de Romans et de Valence ne font pas partie du territoire allobroge : celui-ci s'arrête sur l'Isère, au pied des collines molassiques de l'Herbasse. Le Valentinois, on l'a vu, appartient à la tribu des Segovellaunii dépendant de la confédération des Cavares.

Pour

relier cette région, que Polybe appelle "l'île", avec

le sud de l'Allobrogie il y a deux possibilités de parcours :

- la rive gauche de l'Isère mais elle est accidentée par des

collines et des vallées ; de plus la rivière est profondément

enfoncée dans un lit creusé dans la molasse ou les alluvions.

- la rive droite est plus tranquille avec les larges plaines plates de Beaumont-Montheux,

de Romans et de St-Paul-les-Romans.

Or pour l'atteindre depuis la rive gauche du Rhône, il faut traverser

l'Isère et le seul point où celle-ci n'est pas enfoncée

dans les sédiments avec un lit étroit, profond, au courant rapide,

c'est à l'ouest de Châteauneuf-d'Isère, avant son confluent

avec le Rhône.

Au XVIIIe siècle, la carte de Cassini montre bien le chevelu des bras

qui permettait une traversée facile de la rivière, étalée

et au faible débit en fin d'octobre.

On ne retrouve pas la même possibilité de franchissement avant le seuil de Rovon, à près de 70km en amont.

La

seule voie importante pour entrer dans les Alpes était donc la rive

droite de l'Isère qui

suit sans problème le pied des collines molassiques des Chambarans.

Elle était contrôlée depuis le VIIIe siècle av.

J.-C. (âge du Bronze final) dans un des deux "étroits"

qui marquent son cours avant son arrivée dans la cluse de Voreppe :

l'éminence de la Combe du Nant ou celle des Etroits à Saint-Lattier.

La première m'a livré quelques tessons du Bronze final et sur

la deuxième un de mes amis a récolté, il y a peu, des

tessons de la même époque. On sait, par ailleurs, que les oppida

du Bronze final ont toujours été réutilisés par

les Gaulois.

Entre les deux sites, et en l'absence de fouilles, on peut hésiter

sur la position exacte de la place forte car rien n'interdit, à l'un

ou l'autre, une vocation d'habitat et non de surveillance.

J'admets que, topographiquement, le plus apte à cette fonction est

celui des Etroits pour contrôler ce qui arrive du bassin valentinois.

La

position de l'oppidum de Saint-Lattier est particulièrement favorable

pour arrêter toute pénétration vers le nord.

En effet, sur près d'un kilomètre une ligne de crête domine

de plus de 110 m le cours de l'Isère plaqué contre les collines

molassiques escarpées.

Cette

zone ne s'appelle pas "les Etroits" sans raison... qui oblige route

et voie ferrée à s'accrocher sur la pente avec de grosses infrastructures.

La

pente dépasse souvent 70% sans jamais être inférieure

à 50%, avec quelques falaises.

Ainsi on comprend mieux qu'Hannibal n'ait pas voulu affronter ce premier passage facile à défendre, d'autant qu'il y avait à l'Albenc, en amont, un autre défilé qui matérialisait une deuxième ligne de résistance.

Ces deux postes sont à 700 m l'un de l'autre et quelque soit l'emplacement de l'oppidum cela ne change rien au contrôle allobroge au-dessus de l'Isère à Saint-Lattier.

Les Gaulois

complèteront aussi leur dispositif de surveillance et de défense

en utilisant le Rocher de Verdun à l'Albenc,

situé plus en amont.

La cuvette de l'Albenc est limitée au nord par

de fortes pentes boisées, Pour en sortir, il existe un petit défilé

de très faible déclivité sur un peu plus d'un kilomètre,

facile à défendre vu sa petite largeur (de 100 à 200

m).

A l'est, le pied du rocher de Verdun portant l'oppidum plongeait directement

dans l'Isère.

En amont

de l'oppidum de Verdun, on peut hésiter sur le tracé dans la

portion l'Albenc-Tullins où s'étend une vallée glaciaire

morte, derrière le chaînon de Poliénas:

Le chemin suit la vallée par Morette et Cras jusqu'à Tullins

où il y a une descente de 70 m de dénivelé sur un kilomètre,

Mais il pouvait aussi franchir le défilé de Malatras, espace

assez étroit entre des falaises calcaires et à faible pente

; cette dernière hypothèse est peu vraisemblable car au XVIIIe

siècle la route passait par Morette (carte de Cassini).

Si des marécages garnissent encore le fond de cette vallée,

son bord ouest comporte une large terrasse où on circule facilement.